INTELLIGENT

SOPHISTICATED

卢梭说,人生而自由,却无往不在枷锁中。

如今为何“在路上”文化如此受到大批年轻人的推崇,因为它标榜“自由”。最早是垮掉派的出现,带动了以千计甚至以万计的青年人,以背包客的姿态发动了一场宣扬自由上路、追求理想与爱的背包革命。关于这一点我们在《生命就是一场远行 我们在路上》一文中有所介绍。在六七十年代,除了垮掉派、嬉皮士的影响,摇滚乐更是带动了一场“为自由而战”的革命。这一自由绝非让许多人谈虎色变的为所欲为,而是对人类和社会完善性的另一类刺探。众所周知,要描述当代音乐史,摇滚乐是历来被称作一场革命的;同样要论述摇滚的本质也得将其概括为“革命”。在《反叛与激情 摇滚乐缔造出无与伦比的青年文化》一文里就概述了这一个文化革命的前锋——摇滚乐。

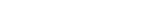

那么传奇的香烟、荒唐的警察分别代表什么?与摇滚乐又有何关?显然传奇的香烟象征自由,荒唐的警察则象征束缚。香烟,许多摇滚乐传奇人物最酷的照片,也是提及他们年轻时候最常用到的照片,恐怕都是他们叼着烟卷一副对世界满不在乎的派头,真实写照了青春当道的年代。在种种传奇香烟缭绕之下,他们有时候已经成为形形色色革命青年乞求灵感和塑造形象的标本。有一首歌里唱:"when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes!"

至于警察象征束缚可能好理解,当然不只有警察,还有议员、FBI、学者以及卫道士们。从摇滚一诞生便引发的无数次“骚乱”开始,摇滚乐没有停止过“革命”步伐。从一代新人的心灵被朴素的早期摇滚打动并不再老老实实地待在座位上时,摇滚便被描述为“三R”——即Rock、Roll、Riot,摇、滚、乱。其最大特征是青年们故意与国际机器、政权和体制的最直接代表——警察作对。在50年代,以年轻人故意违反警察不许随着音乐节拍起舞的禁令并在遇到干涉时挑逗警察,并最终演化成混乱的打斗和滥扔乱砸。在整个50年代后期,这类“骚乱”不时成为西方世界各地报纸的头条新闻。到了60年代,狂飙猛进、席卷全球的学生反叛怒潮里,在抗议民谣、言论自由运动的催促下,摇滚乐成为了青年们充满激情的呐喊,摇滚演唱会也成了青年们从事“革命”和表白“革命”的最佳场所,他们毫不留情地对政权的“狗腿子”怒目相向。

不管你是否知道艾伦·弗雷德,他都是当之无愧的“摇滚之父”。尽管,“摇滚”这个词并不是他发明的,但他是第一个用此词来称谓那种从节奏布鲁斯(黑人音乐)中脱离而出的新音乐形式的人。(在此前“摇滚”还一直是做爱的委婉说法。)弗雷德当时是摇滚乐的首席主持人,是第一个投身于传播摇滚这种“青年反叛”音乐的成年人,成为了摇滚最为得力的开拓者和宣传者,因而被视为成年人的叛徒,种族主义的眼中钉,也就不可避免地深陷于反摇滚的巨浪之中。

1958年5月,反摇滚者的机会来了。在弗雷德(除了是主持人,也是个不错的歌手)的芝加哥演唱会后发生了一场“骚乱”,共有15人被打或挨抢,事后并没有人被捕,也没有证据表明什么原因引起了“骚乱”,但摇滚演唱会和弗雷德被当成了头号公敌。一家报纸称这次演唱会“在露天散播诱惑,吸引了一大帮尖叫着的、被集体催眠的、有丛林本能的流氓阿飞,克利夫兰无非是弗雷德妖言惑众的又一处所而已。”一时间,各城市纷纷禁止弗雷德去开演唱会,弗雷德甚至被拘捕,并被一个大陪审团以“煽动暴乱”的罪名起诉。尽管这一罪名实在缺乏证据而被“搁置”,但弗雷德也因此不得不向电台辞职,并差不多被电台和唱片工业排斥在外。

弗雷德当然并未屈服,从未停止过为摇滚辩护。引得越来越多电视节目不停地猛攻他和摇滚。此时,一场更大的风暴来临了。美国政府开始就唱片业中的行贿受贿问题进行调查。弗雷德被捕。在弗雷德受到非难的过程中,一位叫迪克·克拉克的主持人迅速崛起。这两位同样身兼主持人和歌手的人物,却代表了两种完全不同事物:前者野性、粗鲁、性感、无拘无束、放荡不羁,后者温柔、雅致、驯顺安详。弗雷德之所以被“痛打”关键在于他没有按“成人”们的规矩行事,而克拉克的崛起因为他不像弗雷德一样反抗“成人”,而是做他们的乖宝宝。克拉克同样接受“受贿”且数量巨大得多,却平安无事。因此,真正使弗雷德遭难的并不是“贿赂”,而是因为在所有主持人中,只有他是从不妥协地为摇滚而战。弗雷德被克拉克取代,标志着生气勃勃的摇滚的结束,它要再恢复活力得等到“披头士”的崛起。

备受打击的弗雷德尽管后来自己也心灰意冷,反摇滚势力还是不放过他。之后他再次被起诉。还未等到案件理出眉目,心力交瘁的弗雷德便撒手人寰,年仅43岁。

如果说弗雷德是“摇滚之父”,那么埃尔维斯·普莱斯利就是“摇滚之王”。当然后者更为人熟知的乃是其花名“猫王”。第一张唱片包括《一切顺利(妈妈)》和《肯塔基蓝月》两首单曲,带有摇滚刚开始诞生时的企图融合黑白音乐传统的幼稚和明显的乡村音乐风格。从一开始,猫王便注定不可能一帆风顺,几家白人电台联名抵制这张唱片,原因是他的音乐带有明显的“黑人血统”。但不管怎样受到抵制,猫王已经开始名声大噪、广受欢迎。唱片卖出千万之巨,排行榜上也尽是他的大名。可惜这些并不能真正改变他饱受指责的命运:一是因为他竟敢演唱摇滚,二是因为他演唱的方式,他总是在台上叉开双腿并且同时晃动;在叉腿、跨立、摇头晃脑、放低重心的同时扭动盆骨。他因此还被赋予“骨盆埃尔维斯”(Elvis,Pelvis)的绰号。

在圣地亚哥的一场演出会上,埃尔维斯被描述为“用绕着感官旋转的野蛮节拍”向拥挤不堪的人群演唱。虽然除了一贯的大声喝彩和小姑娘们难以自制的激动之外,并无任何特殊事件,但该市警察警告猫王,如果他还想在该市露面,就要把动作放干净点。而当猫王在佛罗里达举办演唱会时,当地警察也要求他站着静止不动地演唱。当地的公民组织要求请猫王来演出的公司保证,以后绝不再请他前来演出。在加拿大的温哥华,当猫王的一场演出结束后爆发了一场打斗,一名海员因攻击警察而被捕,当地的法官于是归结说:“此类演出是可耻的,以后绝不允许再举办了。”在洛杉矶的演出,对其指责更是以极其低下的形式表现出来。演出上,一只小狗一直在台上陪他演出。他偶尔会轻轻拍它一小会儿。结果演出结束后,几个这场的年轻人极为不满地向警察局报案,说猫王当众鸡奸一只小狗。市警察局于是郑重经过猫王,要收敛自己的行为,否则不准他再演出。

从走红的第一年起猫王便置身于新闻记者、教师、警察局、政客沆瀣一气的指责之中。对他的攻击并不仅限于文字,也包括采取行动制止他进行演出,或者干脆将其赶出城去。同样,热爱猫王的人们也遭到排挤。旧金山一所中学的两名女学生因在“我为何喜欢埃尔维斯”比赛中胜出而飞往好莱坞博得猫王香吻,校长宣布开除她们。而当有青年人“干了坏事”,几乎都被归罪为猫王的责任。德国的经常逮捕了一个名为“埃尔维斯·普莱斯利猎犬”的青年黑帮,便称这个少年帮派是买了几张猫王的唱片之后才变得那么坏的。

然而,就是这个叫埃尔维斯·普莱斯利的强健的、豪放的、生气勃勃的摇滚歌手,曾经因在摇滚的诞生期摇旗呐喊而招来前所未有的抗议之声,却在1958年进入美军之后永远的消失了。1960年他退役之后,不过是拥有了同样名字的一个整洁的、穿戴齐整的流行歌手。

虽然鲍勃·迪伦并不是摇滚乐时代的开创者,但说迪伦让摇滚乐开始了“革命”时代则毫不为过。他对着“战争贩子”大唱“我想让你知道,我可以看透你的面具”,他坚信“上帝在我们一边”,他让人民留意“时代正在变”,他也唱出了那句如今全世界的青年都已耳熟能详的“答案在风中飘扬”。1963年,在华盛顿进军的庞大队伍中,迪伦紧靠着马丁·路德·金;在射向肯尼迪的子弹打响60年代的信号弹、约翰逊又让更多的美国青年倒毙在东南亚丛林中时,迪伦挽着琼·贝茨的手弹响了反战的最强音。他将黑人民权运动、校园言论自由运动、反战运动的各色人等和各类团体魔术般地联结在一起,自然成为了具有巨大威力的新文化英雄。

1965年,迪伦在新港民歌节上弹响电吉他从而转向摇滚乐,正式宣告了民谣摇滚的诞生。自此他走上了执着不变的摇滚之路,也走上了激怒他的老听众之路。并且是从迪伦开始,摇滚乐才有意识地寻找自己在抗议之中的角色,用歌词来廓清自己的政治位置。在迪伦的全部历史影响中,最有意义者无疑是他使披头士,尤其是使约翰·列侬,找到了摇滚乐前进的全新方向。

在嬉皮运动最高峰时,旧金山的一次嬉皮聚会上飘起了肥皂泡。对某些人而言,60年代像那些肥皂泡一样破灭了,对另一些人而言,60年代留下了许多坚实的准则。

在披头士那些难以细述的传奇事迹中,自然少不了许多极具“革命”色彩的姿态。从他们成名之后,只要他们一登场露面,狂热的歌迷就会掀翻座椅,冲上过道跑向舞台,并与警察进行不共戴天似的打斗。由于披头士总是一副毫不驯服的“革命”状,他们因对英国财政和国家形象做出巨大贡献而获得“不列颠帝国勋章”事件成了一道引发暴风骤雨的闪电绅士们对把如此神圣、象征大英帝国荣耀的勋章授予“捣乱分子”大为不满,许多获得过此荣耀的人纷纷退回自己的勋章以示抗议。非常讽刺的是,在1969年为了抗议越南战争并提醒世人关注在尼日利亚比夫拉发生的大饥荒,他把当年为之拼命守护的帝国勋章退了回去。更令人啼笑皆非的是,四年前对披头士获得勋章大为不满的人们,如今又对列侬退回勋章之举大加挞伐,毫不留情。

当汇集在白宫外和校园中的反战青年们一遍又一遍齐声高唱《给和平一次机会》时,列侬成为了和平反战的新象征。不过从此列侬不得不时刻担心会被赶出美国,因为尼克松政府毫不掩饰对他的痛恨之心。而且列侬更在一次与几位青年激进运动中领袖人物(包括嬉皮士鼻祖之一的阿比·霍夫曼)谈话中,居然提出以举办摇滚乐为诱饵来举行政治集会的绝妙主意。虽然这其实是“玩笑”性的谈论,但这一主意立即被尼克松政府视为心腹之患,将驱逐他出美国列入了议事日程。由此,列侬因“革命”姿态而被逼得惶惶如丧家之犬。

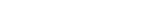

与披头士相比,滚石在外观上显然是更加革命化的。披头士总是保持着温柔的笑容,滚石却总是板着他们本来就难看至极的冷脸;披头士在舞台上总是规规矩矩,滚石却总不安静,贾格尔更是像踩着热钢板的猫狗一样蹦个不停;披头士有分寸地唱着“让我握握你的手”,滚石则直入主题地大叫“一起过夜吧”……于是,滚石从出道之初便引来骂声载道。第一次在英国电视上登演后,他们的长头发和贾格尔身着衬衫的“下流”模样便激怒了许多绅士,纷纷指责“让这帮长头发的白痴在电视露面是可耻之举”,还有人奉劝滚石赶快回家洗澡。报纸上开始把滚石称为“全英最脏”的乐队。结果,滚石变本加厉,让自己更加流里流气。贾格尔在台上没命地跳个不停,用皮带在舞台上乱挥乱舞, 不时撅嘴、竖手指挑逗观众,结果他们的每一场演出都是一片混乱。在伦敦开演唱会,他们才刚登台十分钟,警察便感受到歌迷狂热的压力而大开全场灯光,并切断了扩音机电源。

不时撅嘴、竖手指挑逗观众,结果他们的每一场演出都是一片混乱。在伦敦开演唱会,他们才刚登台十分钟,警察便感受到歌迷狂热的压力而大开全场灯光,并切断了扩音机电源。

而在美国,警察早已对滚石在英国和警察作对的种种行迹心有余悸,也愤愤不平。于是,在美国举行的首场演出,由于刚开始几分钟便被警察阻止,观众自然愤而乱砸一气。在加拿大的渥太华,警察更是被前来参加演唱会的巨大人群吓得一塌糊涂,于是干脆搬走了扩音器,赶走了滚石,警告他们永远不准再来。在蒙特利尔,一见到狂热乱跳的歌迷,警察便将其脑袋在硬木上乱撞一气。在所有这些场合,被激怒的滚石则对警察大喝倒彩,或干脆破口大骂。在美国罗彻斯特城,警察在滚石演出六首歌之间四次拉下舞台大幕,因为30名值勤警官对“摇滚”激起的3500名观众的狂热不羁反感不已。滚石的基思·理查兹被激怒了,他在台上冲着警察大声喊叫:“这真是个乡巴佬城市,他们什么坏事也没干,你们别那么粗野!”此类对抗使得滚石四处成为“秩序”捍卫者的眼中钉。在克利夫兰市的一场演出后,该市发布了禁演令。

滚石于1966年出现在加拿大温哥华后,演出现场被拘留的观众达36人,并有数名警察在对抗中受伤。而滚石则因在警察关掉音响设备时大声叫骂而被讨伐。在巴黎滚石引发了同样的对抗,警察甚至开了法国动用警棍催泪弹压制歌迷的先例,3000歌迷与警察的对峙随后被称为“暴动”。自然,滚石的反抗姿态开罪的并非警察一家,某些对“革命”深恶痛绝的组织也对其恨之入骨。

《传奇与悲剧 他们都陨落在了27岁》一文中我们介绍了滚石乐队的布莱恩·琼斯,这位甚至比贾格尔更反叛更狂躁。在文中提到的贾格尔“短暂的一生中竟有5个私生子,却一个也不承认”,毫不夸张,他14岁时,便因使同班一个女同学怀孕而遭受谴责;20岁时,又让两个女人都为他生下一个儿子,他对他们不承担任何责任,还为他们取了同一个名字朱利安……所以,不难想象这究竟是个多么叛逆的乐队。1968年,美国民主党全国大会前,滚石发行《街头斗士》,因为怕它引发骚乱多家电台下了禁播令。然而,这一禁令反而减速了它的四下流传。恰恰在芝加哥的民主党大会短短七天间,100多人在与警察对抗中重伤,600多人轻伤和被捕。这固然是高涨的“革命”热情所致,但滚石在许多人眼中也就难辞其咎了。

许多摇滚乐队都曾被视为“堕落”和“不道德”的象征,披头士和滚石首当其冲,他们所到之处,卫道士们便一片惊恐,各种诅咒纷至沓来。当然几乎所有的摇滚乐队也都曾有过这样的历险记。其中可与滚石所遭到的猛烈抨击相比拟的就包括大门、感恩而死、艾力斯·库柏、何许人、吉米·亨德里克斯……

大门乐队的吉米·莫里森同滚石的贾格尔一样一向是个极不安分的家伙,他的拿手好戏是在台上做出一些难以入目的动作,这自然为坚持摇滚“不道德”论者提供了证据。1968年的纽黑文演出中,莫里森公然在舞台上用含混的南方口音嘲笑一个曾经闯入他化妆间的警察为“一个穿着一套小制服戴着一顶小帽的小人儿”,观众齐声哄笑。突然全场灯光大亮,等莫里森去关掉场内大灯时,一名警察冷冰冰地告诉他:“你被拘留了。”两名警察将他带到了一辆警车旁,抱以拳脚。随后莫里森因妨害治安、妨碍公务和“作淫猥及不道德表演”而被记录在案。当大门再度于菲尼克斯举办演唱会时,青年们故意或跳舞翻滚,或冲向舞台,或与警察扭打,随后这场演唱会被报纸描述成“青年人与警察之间的一场大战”。

莫里森一生之中最大的污点莫过于1969年的迈阿密演唱会上脱下裤子,当地检察机关为此签发了六张逮捕证,其中一张将莫里森的行动定为重罪。之后,大门的许多演出合同被取消,而即便还有少量演出,也都是有警察在舞台上时刻监视着他。不过,每次莫里森都会唱得忘乎所以,警察马上切断电源并架走了他。美国联邦调查局有关莫里森的档案越来越长。莫里森和乐队陷进了来自四面八方的谴责声中。1971年,莫里森死于一场突发心脏病,许多歌迷用一则传言来表达心情,他们说,莫里森是被联邦调查局弄死的。你可能在想联邦调查局原来如此多管闲事啊。的确如此,不然不会在詹尼斯·乔普林和吉米·亨德里克斯也于盛年早逝后,同样“他们是被联邦调查局弄死”的传言四处飞扬。

另一位早就因“噪音嘶哑、穿着邋遢和逗弄观众发狂”而名声不佳的詹尼斯·乔普林,在1969年与佛罗里达的警察进行了对抗。她被警察强迫站起来跳舞的观众坐下的行为所激怒,大声在台上吼道:“我们什么都没弄坏,关他们屁事。”自然,她被几名警察当场拘捕并被处以罚款。在随之而来的一片谴责声中,甚至连联邦调查局也开始对她立案调查。当她在芝加哥的高地公园演出时,联邦调查局竟建议当地警察局出动200名警察严加监督。

杰弗逊飞机乐队也绝非善主。在美国加州他们为观众们的热情感染而开始第四小时的连续演唱时,当地警察竟然关闭舞台灯光。乐队顽强地继续演唱,并领导观众有节奏地将“肥猪”的称号奉献给了警察。当地警察局随后毫不含糊地宣布,杰弗逊飞机永远不准再来。

自60年代中期后,由于摇滚乐手们越来越自觉地将自己的作品视为艺术而非单纯的商业产品,他们力图使唱片封套的设计也能反映出自己的艺术个性。于此同时,越来越多的“性解放”“性别解放”开始被注入到摇滚乐队的灵魂中。(美国真正“性”解放从《花花公子》的创办开始,其创办者,对你来说,算不算革命者?对很多人而言,他算,因为他也是禁忌的解放者;对很多人而言,他不算,因为他只是革命和革命之后的投机分子和投资分子,是下一次的革命对象。)于是一轮又一轮轩然大波被这些唱片封套以及歌词内容引发了。约翰·列侬与大野洋子的《两个处女》封套乃是他们俩全裸像,吉米·亨德里克斯的《电动女士》封套上也出现了两个女裸体形象……“迪斯科皇后”当娜·萨默《喜欢爱你,宝贝》重复“喜欢爱你,宝贝”这几个字达28次之多,被《时代》称“实际上是一场提供了28次性高潮的马拉松”,滚石《有的小妞》里头有一句唱词是“黑人小妞只想整晚都干,我的精力却那么有限”……谴责声振聋发聩,禁播名单能写就一本比《追忆似水年华》还厚的书。

到了80年代,一直延续至今的对摇滚的攻击则集中火力于MTV身上了。“家长音乐资料中心”终于登场,这是一个由华盛顿贵妇发起的组织,成衣包括当时国务卿的夫人,后来副总统的夫人,更多的是议员们的夫人。她们认为摇滚中存在着五大“毒素”:性爱泛滥、施虐——受虐狂、反叛、神秘、毒品。在她们眼中,麦当娜是在教女孩们“如何成为交尾期的色情女皇”,因而麦当娜有摇滚“黄”后之称。而华丽摇滚之父大卫·鲍伊的以中性人扮相,在用其摇滚乐与政客夫人们的对垒中,后者有能力解读的无非是三岁小孩都看得出的表象,那些蕴涵着更深刻的颠覆性的观念,是她们费尽心机也无法深入了解的。从这个意义上讲,在与处心积虑地瓦解权威和定论的摇滚的战斗中,夫人们永远无法取胜。

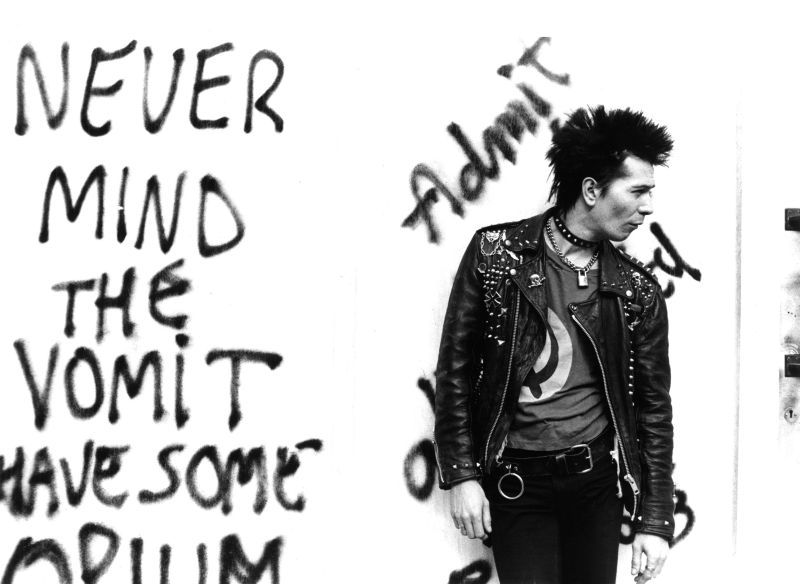

在一代又一代的青年将爱与和平运动演变为“革命”后,摇滚从血火之中回到爱与和平的主流;然而,也仍然有继续暴力运动者,那就是在70年代回响的朋克反叛。其中影响力最大的乃是性手枪。伦敦有一家专卖各式朋克服装的商店“性”,老板是那种典型的不甘寂寞的人。他还招来一帮朋克哥们儿组乐队,挑的主唱是约翰·莱顿,原因是这厮常常在“性”商店溜达,常常发出弱智儿一样的尖叫,并酷爱惹是生非。性手枪第一次扬名立万是在伦敦艺术学校,让一向宽容大度、见怪不怪的伦敦艺校的人也吃惊不已的是,性手枪根本不算在唱歌,而是在像野兽一样咆哮,莱顿还在台上傲慢而狂妄地咒骂一气并乱吐唾沫,他甚至冲着观众大叫“我恨死你”。

1976年,性手枪与冲撞、女无常等乐队一同举行了第一个朋克音乐节。性手枪自然以狂吠怒吼博得了他们最多的喝彩,但随后该乐队也被报界称为“有史以来最粗鄙和最无音乐性可言的乐队”。由于在电视节目中频频爆粗口,并坚持不道歉不妥协,而公司与他们取消合同。许多顶着压力与他们签合同的也随即取消了,尽管拿到些赔偿。经纪人哭笑不得感慨:“我不断进出各类办公室去领取支票,当我老时人们问我从前靠什么谋生,我会说‘我进门出门并为此得钱’。”最后好不容易被收留,他们又毫不安分地推出了《拯救女王》,此刻正值女王银婚今年,该曲不仅没表示尊敬,反而大唱什么“上帝拯救女王,她毕竟也仍是凡人”。

性手枪遭到了空前的攻击。不仅在英国被谴责被诅咒被殴打,连去美国开演唱会还被拒签。好不容易进入美国又连遭两次袭击。1978年,莱顿厌倦了一片反对之声,黯然离去;之后,希德被控谋杀女友,在被释出狱后猝然谢世(希德与南希,摇滚人眼中的罗密欧与朱丽叶,也是外人眼中的纣王与妲己,活得快、死得早、拉倒就拉倒的朋克哲学践行者,一种邪恶传奇缔造者。),性手枪终于在一片诅咒声中寿终正寝。

再接着说唱乐继承了这种斗争传统。自Run-D.M.C将说唱形式与重金属风格作了完美结合,从而令说唱乐开始走出贫民区的狭小圈子后,这种音乐就没有放弃过强硬的好斗姿态。即便你不了解说唱乐史上的重要人物,但你至少肯定知道痞子阿姆。他汇聚了说唱音乐中最具毁灭性的力量,遇鬼杀鬼,逢神杀神,将美国社会搅得昏天黑地,成为新世纪不妥协音乐的象征。

帕蒂·史密斯——在许多场合被人称为朋克音乐的高级女教士

摇滚乐在今天已经是一个被用得很普遍的词,摇滚乐队也不再是什么新鲜玩意儿了。(下面这幅照片是曾经俄罗斯总统叶利钦登上摇滚音乐会的台上狂舞,成了一个时代的标志。)然而,摇滚的“革命”性似乎已淡去。我们又是否实现了曾经那些摇滚斗士为之奋斗的理想。一名叫戴维·史密斯的大学学生领袖曾说:“我们想改变社会,在50年代,‘垮掉的一代’逃离了这一主题,我这一代却懂得必须去冲击制度并激起它的回响。我父亲父亲便曾是这一制度的组成部分,他现在也是,他说一幢有14间屋子的老式白房子、用精致的烤牛肉代替粗茶淡饭、让孩子上大学等等便决定了他不去干他想干的一切,而去干制度要他干的一切。而在我想要的世界里,人人都对自己的生活做主,人们不会限于独断专权者所制造的无休无止的繁琐事务之中……我渴望一个没有剥削的制度,在那儿不能从别人的劳动中榨取财富,我还希望人们快乐。除此之外,我还希望这个世界人人彼此都是自由之身。”

温馨提示:菁华中国(Fine Born China) 独家原创稿件,部分图片来源于网络,授权转载,敬请联系:crm@FineBornChina.com, 并注明来源:微信公众号: FBC201208.

温馨提示:菁华中国(Fine Born China) 独家原创稿件,部分图片来源于网络,授权转载,敬请联系:crm@FineBornChina.com, 并注明来源:微信公众号: FBC201208.