传奇与悲剧 他们都陨落在了27岁

有“英年早逝”这个说法,献给所有才华横溢却过早离开的人们,是岁月里的一声叹息。我们所熟知的就有黄家驹、张雨生、李小龙……而在摇滚界,更有27俱乐部之说,纪念几位在27岁时逝世的巨星们。如果说,整个摇滚史是一部令人感叹的传奇故事,那么这当中最精彩的部分往往是由那些英年早逝的悲剧人物创造的。他们的乐坛生涯虽然短暂,却轰轰烈烈。他们的离去在他们各自的音乐成就上又增添了一份感人的悲剧色彩,甚至是一道神化的光环。

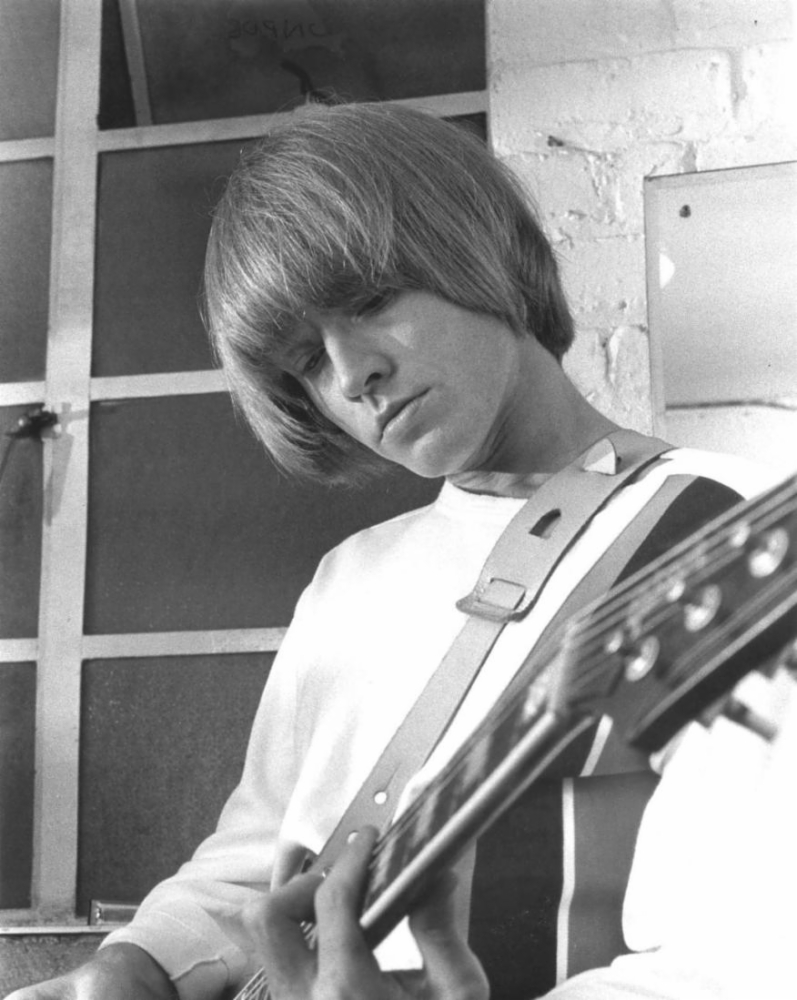

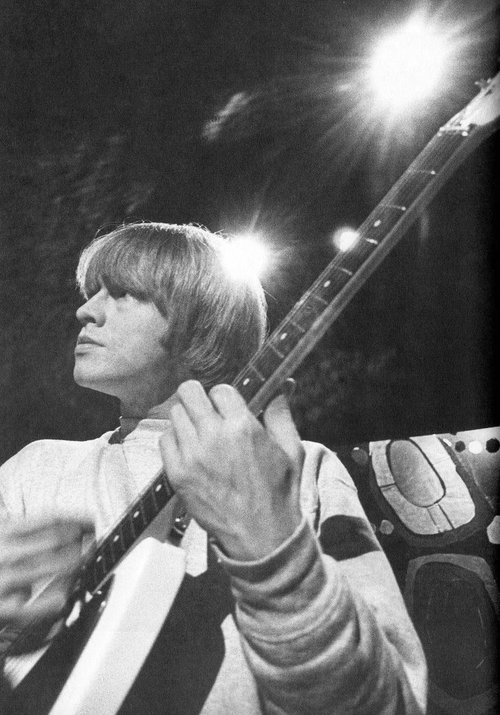

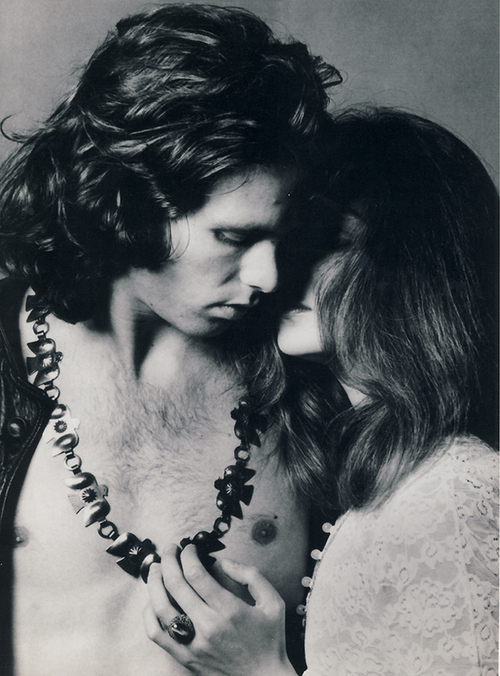

布莱恩·琼斯(Brian Jones)——滚石合唱团创始团员

他是一名只靠直觉演奏的天才吉他手,是滚石乐团曲风转变的重要功臣。他的死是摇滚史上的一幕悲剧。官方宣布,他因酒醉淹死在自家的游泳池中。

作为“滚石”乐队中最具创作天赋的成员,琼斯在短短的时间内掌握了玛林巴琴和西塔尔琴的演奏方法,让别的乐手直眼红。乐队初创时期,布莱恩是乐队的核心人物,但三块主要的“滚石”相互妒忌,争风吃醋,导致乐队内部矛盾重重,濒临瓦解。到了60年代末,乐队不想继续遵循琼斯翻唱美国布鲁斯和摇滚布鲁斯的音乐理念了。琼斯变得孤立无援,于是他开始从麻醉剂中寻求慰藉。他在舞台上变得一无是处,经常在录音时一头栽到地上。1969年冬末,忍无可忍的米克·贾格尔决定起用米克·泰勒担任主音吉他手。6月初,琼斯平静地接受了被逐出乐队的决定。短短一个月后,悲剧就上演了。

如今说起滚石乐队,说起这支最为摇滚化、最充满抗争色彩、最富于冲击力与冲撞性老牌乐队,其自由、奔放、无拘无束、不羁、狂野的生命意蕴,同时还透射并绽映着飞扬跋扈性、不可阻挡性、所向披靡性、革命性、摧毁性、粉碎性、爆发性、心灵性、刺激性、纯粹性等种种神异特质,主要都归结于主唱贾格尔的愤世嫉俗,他也的确能将一种愤怒精神,将一种火焰般的眸光一直保持到中年之后,委实难能可贵——这,就是摇滚的写照。然而,我们同样不能忘却滚石最早期的成员之一,将摇滚的反叛精神诠释得淋漓尽致的天才人物布莱恩·琼斯,他是最闪耀的又是最晦暗的,他是那么的疯狂又是如此的落寞。

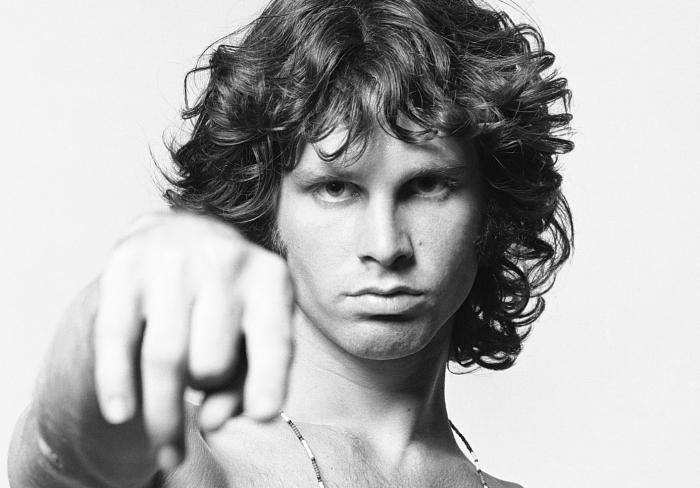

吉姆·莫里森(Jim Morrison)——他的大门乐队(The Doors) 是20世纪60年代最重要的乐队之一

他与布莱恩·琼斯巧合的不只他们都死在了27岁,连死亡的日期都过分雷同。7月3日,莫里森晚了两年。如果你只知道滚石却不知道大门,这支20世纪60年代美国威震一时的大门,那你真正只是个摇滚乐的门外汉。在吉姆·莫里森的带动下,大门乐队冲出重围,他们用其与现实势不两立的姿态,为西方,尤其是为美国那个火热的年代洞开了一扇熊熊焚燃的烈火之门,这扇烈火之门所透射的一切是如此的迅猛异常,如此的剧烈难挡,以至于至今还在作用并激荡着文化肌体的神经与细胞。

莫里森及其大门乐队,他们一开始就以非同寻常的形象姿态而斗胆将自己置于时代的空白视界,莫里森的放浪形骸与狂野不羁是众所周知的,他在众目睽睽之下所作出的一些出格之举,所喊出的一些出格之话,每每在刺痛着麻木的一切。他在摇滚歌曲《The End》中所暴露的神智极度混乱与分裂的青年人的内心dubai,更将他的“恶名”推向了极致。在该作品中,他以半吟半唱的自由体叙事诗的摇滚表达方式,向世人演绎了一个弑父娶母、令人毛骨悚然的后现代版本。与其他迷幻摇滚不同,大门音乐的风格更偏向于一种疯人院里的迷幻感。或者真正疯癫的是这个世界,大门的音乐就像是电影《梦旅人》《飞越疯人院》的最佳注脚。

六十年代末,人们都对越战群情激愤,那时的乐队和乐手也多在鼓吹和平与爱,迷幻乐失宠了,唯有“大门”却得到了特别的优待。夜晚是属于狂欢和复活的,而“大门”就是人们心目中的“潘”(希腊神话中的半人半羊的山林和畜牧之神)和狄俄尼索斯(希腊神话中的酒神, 即罗马神话中的Bacchus):伟大的悲剧《The End》;令人窒息的《Not to Touch the Earth》;预兆着死亡的《Hyacinth House》;迷幻的《Light My Fire》;昏暗压抑的《Can't See Your Face in My Mind》和在幻觉中迷失的《Crystal Ship》——他们在现场演出中释放了迷幻乐的最极限号召力。

至于乐队主角莫里森不仅仅是位摇滚歌手,他还是位极其彻底的诗人,以独特的心灵语汇淋漓尽致地表达了一个在主题气象崩裂之时代由压抑到愤怒、再到疯狂、最后到幻觉的逼真精神脉动,以阴森冷寂的末世挽歌间离性地且哲学化地阐释了自己对时代幻象的独到感悟与诗化印象,从而为迷惘的视界塑造了一个血淋淋的叛逆斗士之时代角色,一个具有殉道色彩的角色。然而,这位常常被视为一个摇滚诗人、偶像、甚至被视为一个天才式的人物,却也常常被视为一个堕落者、疯子、变态者,甚至更糟的对象所指。被起诉被逮捕也好被崇拜被仰望也好,总之他厌倦了一切喧嚣。当时,他的现场表现越发狂乱,同时台下性格日渐内向,他将离开的事实已不言自明。在1971年最终告别乐队只身前往巴黎,开始另一种极端状态,进入了诗歌的境界,可惜还不到半年,他就猝死于公寓的浴缸里了。他被安葬与巴黎,和奥斯卡、卓别林、巴尔扎克等名人并葬于一起。

1979年《 The End》被电影《Apocalypse Now》(现在的启示)用作主题曲后,整个80年代,大门乐队被当作了一支几乎神秘的乐队。《No One Here Gets Out Alive》,莫里森幼时好友Danny Sugarman的回忆录成了无数摇滚乐手追寻他们逝去的英雄的蓝图 ; 而大门乐队的音乐激励了众多乐队,像 The Stranglers ,Echo & Bunnymen 和 The Cult 。1993年,吉姆·莫里森和大门乐队的名字被收入“摇滚名人堂”。

这儿乃是尽头

而美丽(依旧),朋友

这儿乃是终曲

我仅存的难友

终结了

我们煞费苦心的绸缪

息止了

一切空无一物

再也没有安谧与诧异

走完了

我将无法再次凝目你的眼眸

你能想象那是怎样的一幅图景吗

如此无际而悠然

你渺茫地寄托着一只陌生之手

迷失在古罗马荒野之痛楚中

所有的稚童都神智失常

静候着那夏日的雨水

不错

镇边上潜匿着不详

……

弑,弑,弑,弑,弑,弑

这儿乃是末日

唯一的人呀,末日已至

这妨碍了你的想象

你却再也不会伴我

终结了

那些笑靥与柔惬的谎言

凝固了

一起竞相赴死的断魂之夜

静滞而无声无息了 ——《The End》(根据原曲歌词的意蕴与语境翻译)

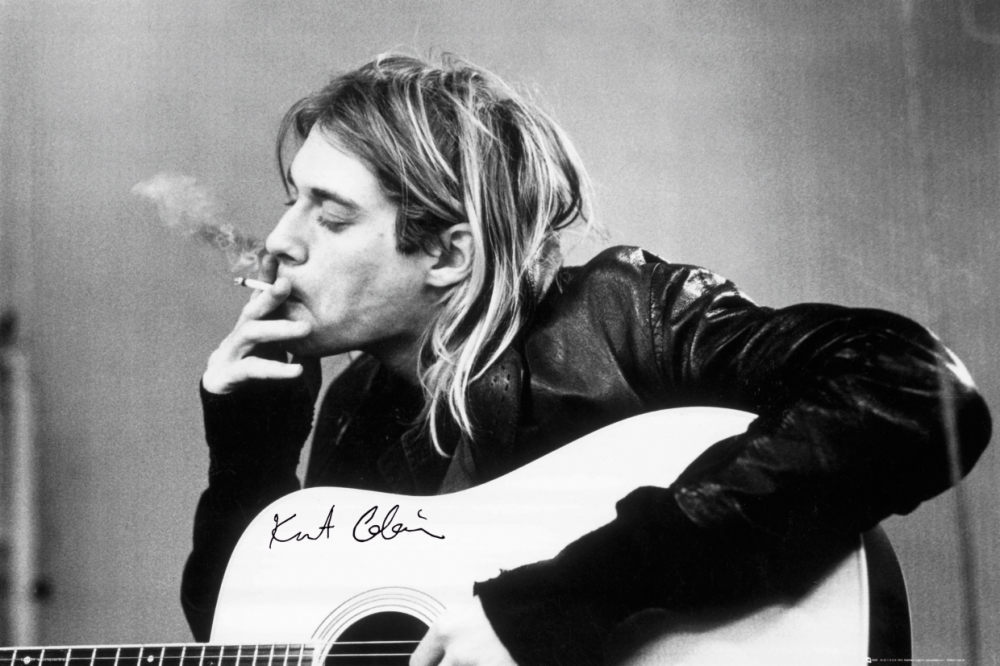

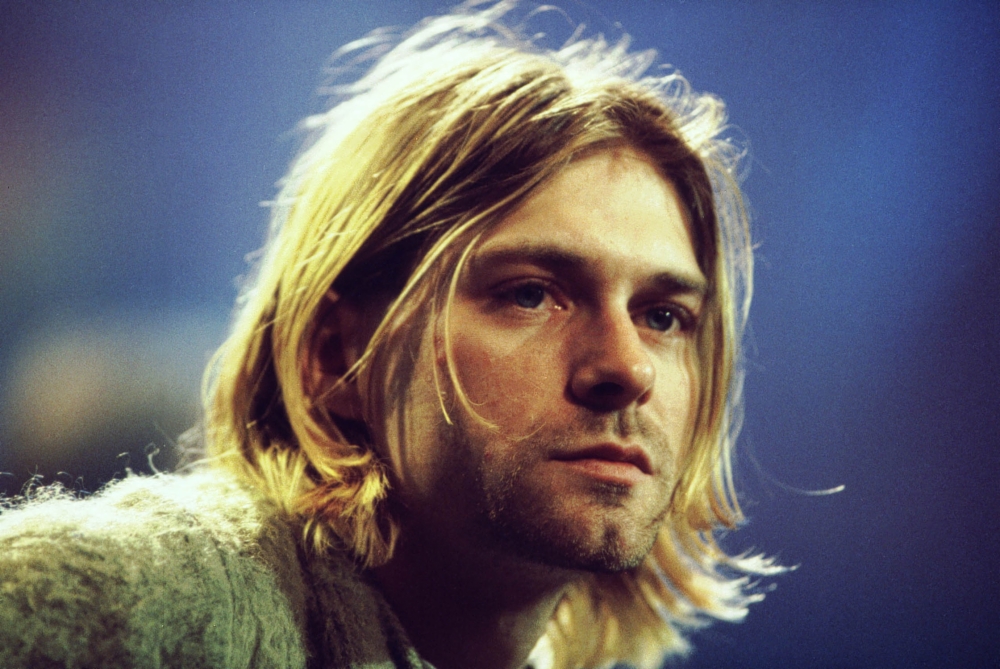

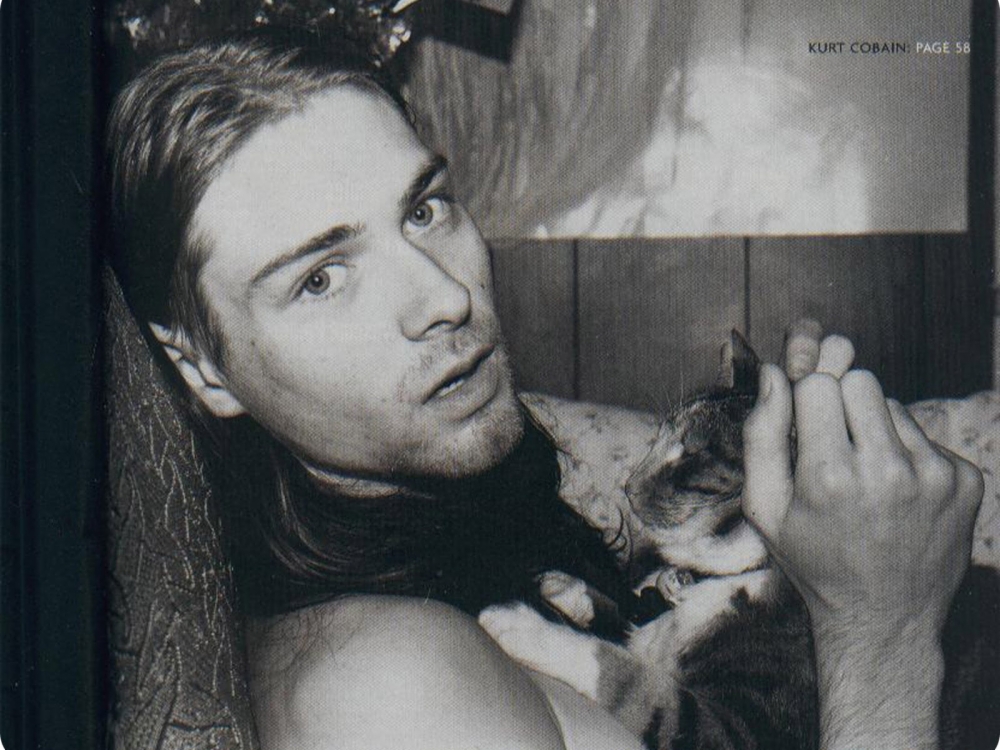

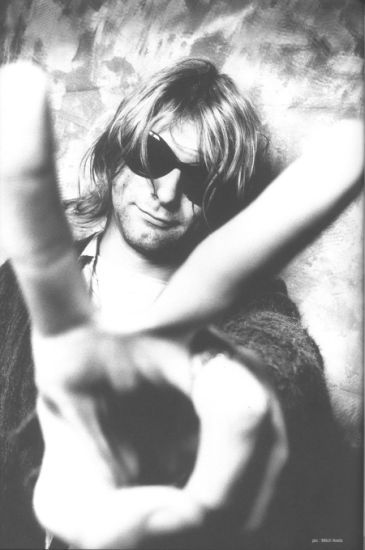

柯特·科本(Kurt Cobain)——上世纪九十年代摇滚乐唯一的神话式人物。涅槃乐队(Nirvana)灵魂人物,来去匆匆地给时代视界涂抹了一道声影,遗留下了一个悬疑。

柯特·科本之死成了西方摇滚史的最后一件大事。之所以如此,是因为科本死于自己事业的巅峰时期,死于其正值比“枪炮与玫瑰”,甚至比迈克尔·杰克逊都更有名望以至于使美国总统克林顿之女切尔西对其都不无青睐的时期,死于其正在世界巡演、开始引起《滚石》杂志关注、唱片在美销量一度成为第一并且在全球销量突破1000万大关的时期,尤其是死在一个世界的摇滚精神已总体上趋于陨灭而亟待某种真正的、强有力的摇滚精神降临于世的时期。而且,不同于其他几位摇滚名家,他的永诀方式要纯粹而彻底得多——饮弹自尽。

涅槃乐队是一支80年代末诞生,在九十年代盛极一时的摇滚乐队。90年代,美国的失业危机重新抬头,朋克乐在音乐界再度爆炸,西雅图的Grunge音乐风暴引起了强烈的反响与轰动,涅槃就是在这样的背景下迅速火爆起来。1993年9月,发行《In Utero》,这是摇滚史上最佳朋克专集之一,乐队配合的天衣无缝,把科本内心的狂燥、愤怒、压抑、扭曲、病态、激烈的矛盾冲突完全显示了出来,同时也反映了科本温柔、感性的一面。使Grunge风暴达到了极点,接近燃烧。乐队试图录制一张原汁原味的朋克专辑。因而运用了比以前更为丰富的音乐素材,并且在其核心蕴涵着袒露科本最深层的恐惧和脆弱的心,象《RAPE ME》这样个人化的歌曲的直面痛苦的展现,在现在作一回顾,也许可以看作是一种警告,它在当初被与这个烦恼的歌手最亲密的人们所忽视。但是作为艺术,这正是它的朋克所在。

摇滚这一语体历经了几次革命:第一次革命,是从初期的节奏布鲁斯转向传统硬摇滚;第二次革命,是从常规摇滚转向艺术摇滚;第三次革命,是效果器的发明、重金属时代的到来;第四次革命,是由呼唤原始情态、原始野性、原始冲击力与体能意志爆发力而派生的“垃圾”摇滚;第五次革命是一种渐露影迹的、从20世纪70年代末就已伴随而来的哥特、黑浪潮等风格流派,这次革命较为漫长而隐晦,从某种意义上可以看做为后艺术摇滚的一个超慢前奏。其中“垃圾”摇滚之革命,即上世纪90年代初爆发于美国西海岸由柯特·科本引领的革命,是比较激烈而极端的一次,是颠覆性比较彻底的一次。这次革命是对濒于消弭的原始激情的再度张扬,是对四肢越来越趋于退化的现代人的身体的再度复活,是对现代人越来越萎弱的意志与能量的再度激活。

今天,在世界摇滚乐坛上仍占有一席之地的科本曲风,即那种所谓的“垃圾”摇滚风潮。“垃圾”乐风是迄今为止在国际上最为反叛的几种摇滚乐风之一。这种乐风的一大特征也是其本质来源:以脏换净,以丑换美,以无序换有序,以紊乱换精确,再将所有这些加起来。科本的音乐概念——一种貌似简单而火爆、实则复杂而晦涩,一种貌似粗野而无度、实则冷峻而理性的西雅图曲风,或者确切来说是阿拉丁民谣(一种较为纯粹的、受压迫者和遭抛弃者的民间歌谣),一向才变得颇具启发性与教育意义,一向才被摇滚圈内外广为传说。还有十分明显的一点,科本大胆摒弃了传统吉他solo的做法,否决了推弦技巧的做法。那些刻意要让音乐面貌显得凌乱、无序、腌臜从而去最大限度地将意念集中于精神内核的做法,那些甚至还运用了一些古典和声概念的做法,都是对不断蜕化着的摇滚乐自身的勇敢颠覆,都是对不断谄媚化的、不断铜臭化的摇滚自身的勇敢颠覆。

科本显然也是个疯子。而在疯子的内心世界与眸光深处,他们所置身于的世界又何尝不是一个疯狂的世界、一个癫狂的时空呢?毋庸置疑的是,疯狂,甚至是超狂,正是科本作品的魅力之所在,才是这种魅力以至于演化成魔力的缘故之所在。构成科本疯狂特质的,则是绽放并漫溢于其音乐各个局部的那些扭曲的和弦、深度的迷幻、嘶裂的音色、粉碎性的力度与峥嵘的音块画面。科本毫无羞涩地扔掉了身上多余的衣饰,扔掉了摇滚乐自身多余的赘疣,干净而赤裸地扑向了音响的火焰,用集束般的词汇去进行最大限度的宣泄与嘶吼。去进行双向颠覆:颠覆那个越来越疯癫、越来越异化着的世界,颠覆摇滚这一语体自身。可惜“疯子”最后真的“疯了”。

一切都无法有效地守护那驻留于心迹的朦胧童梦,那透着超妙幻觉与迷离色彩的涅槃之境,科本陷入了绝望,无法解脱、无法抽身的绝望。于是科本毅然决然、从容镇静地对视界高傲地背过身去,阔向那个他所认为的、灵魂深处的最后的华美之境……

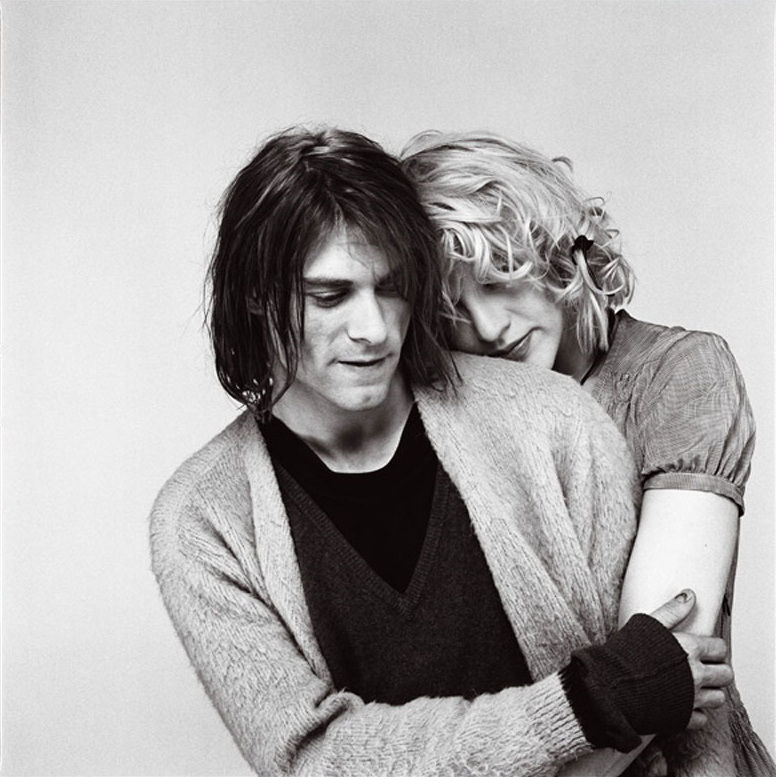

说到柯特·科本还有一个人、一个乐队不能不提,那就是洞穴乐队(The Hole)主唱柯妮·洛芙,她是科本生前的妻子。柯妮是个性情暴烈、火辣之人(这也决定了洞穴乐队的风格肯定不可能是温驯谦恭的,而是具有一定挑动性、刺激性、蛊惑性与吞噬性的),与科本在1992年成婚后,一直冲突不断。科本之死跟她也不能说完全无关。

吉米·亨德里克斯(Jimi Hendrix)——被公认为是流行音乐史中最伟大的电吉他演奏者。

摇滚信徒心目中的神是一位瘦削的、有着忧郁的大眼睛和爆炸式卷发的黑人——JimiHendrix。他作为吉他之神的地位远远超出了同时期的小理查(Little Richard)、查克·贝利(Chuck Berry)甚至是他的第一个偶像猫王以及伟大的披头士乐队。不仅摇滚乐迷对他顶礼膜拜,许多摇滚巨星也奉他为英雄、偶像。人们把他和爱因斯坦、毕加索、卓别林相提并论,他们都是伟大的左撇子。

作为一名吉他手,他受到了众多和节奏布鲁斯的吉他前辈的影响,并在这些基础上做出了伟大的革新。影响他的音乐家包括布鲁斯吉他大师比比金(B.B.King),Albert King,Buddy Guy,T-Bone Walker,Muddy Waters,以及对R&B和灵魂乐做出过卓越贡献的Curtis Mayfield。爵士乐也对Hendrix产生了很深的影响,他经常说他个人最喜欢的音乐家是Rahsaan Roland Kirk。另外,Hendrix创造性的发展了传统摇滚吉他的演奏技巧,尽管在他之前的一些艺术家,比如The Kinks,Dave Davies和谁(The Who)乐队的Pete Townshend已经把回授(feedback),破音(distorsion)等效果运用于那些急速独奏上,Hendrix是第一位把这些效果作为其作品的整体表现手法的吉他手。

1966年夏,他以一曲布鲁斯改编版《嘿!乔!》一炮而红。乐评界为此骚动不已,一位新吉他之神终将布鲁斯浪潮——特别是埃尔莫尔·詹姆斯一派,与迷幻主义融为一体。他重新定义乐器,信手拈来可用的音效,创造出前所未有的音感。其后的吉他手多少都借用他的灵感。1967年6月,成为加州蒙特利尔音乐节主角之一。他的演出是摇滚乐演唱史上最精彩的片段。人们喊着:“吉他——吉米”、“疯子——吉米”、“布鲁斯——吉米”!吉米·亨德里克斯的每次演出,都将人们对摇滚的认识重新放入问号之中。人们曾说他“杀死”了电吉他,就像查理·贝克“杀死”萨克斯一样。

1968年底,他被认为是其他“激进摇滚”吉他手的鼻祖。他那忧郁而激动人心的独特风格,体现了强烈的布鲁斯音乐的情感。从1969开始,吉米的音乐风格有了大的转变,创作的音乐开始向自己的种族靠拢。他与另外两人组了纯黑人乐队吉普赛人(Gypsys),乐队在1970年元旦之夜在纽约做了一场演出,随后推出了演出的录音唱片《吉普赛人乐队》(Band Of Gypsys)。同年Jimi和“The Cry Of Love”乐队同游欧洲,并与之灌制了他最后一张唱片。欧洲之旅途中,Jimi于伦敦暂停。Jimi服食迷幻药是尽人皆知的,而药物所致的迷幻状态曾诱发Jimi创作许多歌的灵感。1970年9月17日晚他却意外药过量,次晨他的女友发现他昏睡不醒,救护车到来时他已窒息而死。而在前一天晚上他还在创作一首新歌,歌名叫“The Story Life”。

Jimi是一个毫无争议的吉它天才,他将传统的12小节布鲁斯演绎成超乎他人想象的新形式,而他那集流行艺术,暴力于一体的舞台吸引力也他人无可比拟的。Jimi是第一位将所有电声设备,不只是吉它,当作乐器演奏的摇滚音乐家,这标志着思维的一个转变。许多音乐学者谈到摇滚都有些不屑,但却一致认为Jimi不管选择从事何种音乐都会成功,虽然Jimi去世后,音乐在技术方面日新月异,但Jimi所创造出的许多声音却从来未能被其它人复制。他的音乐是没有时间界限的,甚至在他死时还未出世的音乐家也受之启发。Jimi有生之年只录制5张唱片,但却永远改变了摇滚乐的足迹。

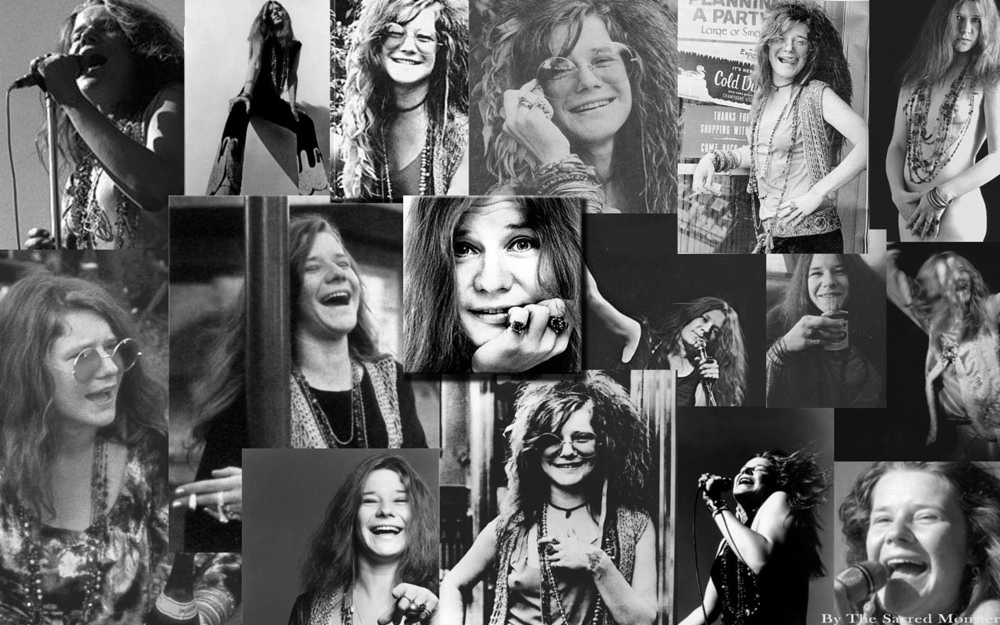

珍妮丝·贾普林(Janis Joplin)——有“摇滚乐皇后”和“迷幻灵魂皇后”美誉

她是一位摇滚乐史中的伟大女性——她是那个时代的女性摇滚艺人。在音乐这个领域中,她为女性开创了一个充满可能性的世界:没有Janis Joplin,就不会有Melissa Etheridge,也不会有Gwen Stefani。她是六十年代的精神圣女,她是六十年代迷幻主义的追随者,她是六十年代女歌者的一道风景,她只能是Janis Joplin,六十年代一束匆匆划过天际的一条彩虹。